К вопросу истории создания и развития корпоративных музеев в России

«Для поученья и знания о живой и мёртвой природе,

об искусстве человеческих рук»

Пётр I

Приступив к рассказу об истории корпоративных музеев, создатели альманаха дополнительно обратились к нескольким авторитетным источникам: электронному ресурсу Mil.Press Flot, к работам доктора исторических наук Людмилы Николаевны Мазур и доктора культурологии Кирилла Евгеньевича Рыбака, к книге Вениамина Гдальевича Лурье «Музеи на предприятии». Активное участие в создании Альманаха приняли представители корпоративных музеев: собранный ими материал стал основой тематического издания.

В настоящее время группу музеев, о которых идёт речь в Альманахе, определяют как «корпоративные», подразумевая под этим промышленные собрания или коллекции. В советский период музеями этого типа называли общественные, ведомственные, народные, заводские музеи, комнаты трудовой и боевой славы, красные уголки, и т.д.

Так сложилось, что музеи на предприятиях открывались по инициативе самих сотрудников и прежде всего в интересах своей организации. Они функционируют как структурные подразделения с музейными функциями по сохранению, изучению и популяризации индустриального наследия, трудовых традиций, отечественной истории.

История российских музеев началась с корпоративного музея. На пять лет событие опередило открытие «Кунсткамеры» – первого официального музея России. 24 января (13 января по старому стилю) 1709 года по Указу Петра I в Санкт-Петербурге создана «Модель-камора» (будущий Центральный военно-морской музей) – специальное хранилище корабельных моделей, чертежей и инструментов, необходимых для сбора и бережного хранения моделей отечественных и трофейных кораблей, орудий, знамён и других вещей, связанных с историей развития и победами Российского флота, а также для подготовки моряков и корабельных мастеров. Один из параграфов петровского «Регламента о управлении Адмиралтейства и верфи» (1722 год) гласил: «Когда зачнут который корабль строить, то надлежит приказать тому мастеру, кто корабль строит, сделать половинчатую модель на доске и оную купно с чертежом по спуске корабля отдавать в Коллегию Адмиралтейскую».

Пополнению коллекции модель-каморы в XVIII веке способствовал существовавший в то время обычай, при котором каждый кораблестроитель, получая повышение в звании, дарил каморе модель собственной работы.

В 1805 году Модель-камера была преобразована в Морской Адмиралтейский музей, первым руководителем которого стал историк и мастер-моделист лейтенант флота А.Я. Глотов. По его инициативе в 1809 году при музее открылась модельная мастерская, начавшая проводить реставрационные работы моделей. Отечественная война 1812 года прервала эти работы до 1814 года. С этого времени мастерская расположилась при музее в здании Адмиралтейства.

С июня 1825 года директором музея назначен военно-морской историк и писатель капитан-лейтенант Н.А. Бестужев (14 декабря 1825 года выведший на Сенатскую площадь Гвардейский морской экипаж). При Бестужеве, а затем при лейтенанте Д.И. Завалишине, тоже декабристе, музей превратился в очаг пропаганды прогрессивных идей. Именно поэтому после подавления восстания декабристов, в 1827 году, Николай I приказал ликвидировать его. Богатые коллекции были розданы учреждениям и частным лицам, но основной модельный фонд, состоявший из около 600 моделей кораблей, остался в запасниках музея. Мастерская перешла в ведение Санкт-Петербургского военного порта. В 1867 году на основе модель-камеры Адмиралтейства и музея Морского флота был открыт Военно-морской музей 5.

Если появление первых общественных музеев в России специалисты относят к XVIII в., когда возникла осознанная необходимость сохранения не только редких, необычных, художественно-ценных вещей, но и характерных памятников науки и техники, то массовое их создание приходится на XX век.

Корпоративные музеи возрождаются в советское время, становясь площадками для распространения государственной идеологии и транслируя достижения страны Советов в производственной сфере. Кроме решения этих задач, музеи активно участвуют и в образовании населения, выполняя просветительскую функцию. Такое развитие объясняется и серьёзной поддержкой со стороны правительства. Так, в августе-сентябре 1918 г. в Москве при Комиссариате просвещения прошёл съезд по народному образованию, на котором была принята резолюция о том, что «необходимо расширить задачи музеев, сделав их могучим средством широкого образования. В центре необходимо создание музея социальных знаний, а на местах – отделений его и музеев родного края и местного производства» 6.

В 20-е годы ХХ века влияние музейной педагогики растёт, понимая это, власть активно использует данный ресурс в идеологических целях. «В 1930-е гг. власть усиливает контроль над общественной инициативой и начинает преобладать административный подход к решению вопросов об открытии новых музеев. Да и сами музеи постепенно теряют функции культурно-просветительного учреждения, превращаясь в винтик пропагандистского механизма. В декабре 1930 г. состоялся Первый музейный съезд СССР, на котором, помимо осуждения краеведческого движения и закрытия ряда музеев, была провозглашена новая концепция музейного дела» 7.

К.Е. Рыбак отмечает: «Несмотря на то, что начало создания заводских музеев было положено в 1930-х гг. инициативой А.М. Горького по изданию серии работ об истории фабрик и заводов, активная организация таких музеев относится к 1950-м годам. Инициаторами создания этих музеев выступали партийные комитеты предприятий при участии советов ветеранов труда, созданных в развитие Закона о государственных пенсиях в 1956 году. Курирование работы заводских музеев осуществлялось местными краеведческими музеями, для чего последние, выступая научно-методическими музейными центрами, вели карточный учёт. В карточках отражалось название, место нахождения заводского музея, дата его возникновения, количество экспонатов основного фонда, их характеристика, разделы экспозиции (тематическая структура). В качестве направления коллекционирования предлагалось, чтобы заводской музей исторического профиля отражал: историю производства, историю рабочего класса и революционного движения (если предприятие основано до 1917 года). Заводским музеям предписывалось заводить инвентарную книгу, являющуюся юридическим документом в обеспечение охраны музейных коллекций от их возможного хищения или уничтожения. Инвентарные книги установленного образца выдавались государственными музеями, книги необходимо было скреплять печатью музея, выдавшего её заводскому музею, и подписывать директором. Учитывая, что заводские музеи должны были вести массовую работу, рекомендовалось также заводить регистрационные книги, в которых отражалось бы количество проведённых экскурсий и контингент посетителей» 7.

Среди первых музеев Страны Советов можно особо выделить действующие и по сегодняшний день горно-разведочный музей «Апатит», восстановленные корпоративные музеи «Абрау-Дюрсо» и краеведо-отраслевой «Калийный музей союзного значения». Шли годы, менялись люди, залы, но цель работы музеев оставалась прежней: научное и культурное просвещение.

После открытия месторождений апатит-нефелиновых руд в Хибины стали приезжать советские и зарубежные специалисты, которые хотели своими глазами увидеть «камень плодородия». Тогда заведующий геологоразведочным отделением техникума Борис Александрович Линденер предложил создать «горно-разведочный музей». Инициативу поддержал управляющий треста «Апатит». Музей открылся 20 марта 1932 года. Коллекция занимала одну комнату в здании техникума и школы фабрично-заводского обучения.

Первое упоминание обширного собрания «Абрау-Дюрсо» датировано 25 ноября 1927 года. В этот день заведующий музеем совхоза «Абрау-Дюрсо» В.Н. Терлецкий передал представителю Рабочкома 669 экспонатов, альбом художественных снимков, гербарий и музейную библиотеку из 2 438 книг, брошюр и документов. К идее возрождения музея вернулись в 1970-е годы. Инициатором воссоздания экспозиции стал замечательный винодел, главный шампанист «Абрау-Дюрсо» Эдуард Яковлевич Клоц. Официальная дата рождения музея в СССР – 21 июля 1974 г.

Отраслевой музей калийной промышленности в г. Соликамске – один из первых промышленных музеев в Советском Союзе. Год его рождения – 1929, что удивительно: первый калийный комбинат в России принят в число действующих спустя пять лет, 14 марта 1934 г. Таким образом, краеведо-отраслевой «Калийный музей союзного значения» появился раньше, чем страна получила первую партию калийных удобрений! Инициатором создания музея стал управляющий калийным трестом ВСНХ СССР («Союзкалий»), организатор строительства и первый директор Соликамского калийного комбината Владимир Ефимович Цифринович. Научной и краеведческой работой занимались члены Совета музея, созданного на основе бывшего краеведческого общества, и научные сотрудники. В 1938 году экспозицию закрыли.

«В послевоенный период складываются новые предпосылки, способствовавшие перестройке музейных практик и возрождению идеи народных музеев. К ним относятся политические, экономические, социально-культурные изменения в стране. Особое значение имела оттепель, приведшая к реанимации идеи гражданского общества, повышению активности народных масс. Следует отметить также, что к этому времени (1960-е гг.) подросло поколение «детей» войны и оно формировало запрос на сохранение памяти о войне» 4.

Важно отметить, что в послевоенный период потребность людей в сохранении истории как трудовой, так и военной славы значительно возросла. В связи с этим на предприятиях активизируется общественная инициатива по сбору и систематизации материала и информации для общественных музеев.

60-е годы ХХ века – период оттепели и изменения вектора развития корпоративных музеев. Вектор этот с идеологического спектра вновь перемещается в музейную педагогику и просветительскую деятельность, а также научное исследование ресурсов страны.

Министерство культуры РСФСР направило в местные органы культуры циркулярное письмо № 07-33 от 26.04.1961 г., в котором предписывалось среди прочего:

- создавать экспозиции, отражающие природные богатства, экономику, культуру и современное состояние местного края;

- вести массовую научно-просветительскую работу;

- помогать органам местного образования путем проведения тематических экскурсий по программам школ, консультаций для учителей и т.д.;

- разрабатывать маршруты для туристов с целью изучения края и сбора музейных материалов (особое внимание уделялось оформлению полевых описей).

В мае 1964 г. было принято постановление ЦК КПСС «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся», в котором, помимо общих вопросов музейного дела, был определён порядок открытия новых музеев, их взаимодействия с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, учебными заведениями, научными и творческими обществами, а также сделан акцент на развитии краеведческого движения.

В 1965 г. Министерством культуры было принято Положение о народном музее. Они учреждались решением Исполкома местного Совета депутатов трудящихся и подлежали учёту местными органами культуры. До этого момента каждый музей разрабатывал документы самостоятельно.

Таких документов о деятельности музея предприятия было много, среди них особый интерес представляет Положение музея энергетики Урала. История Музея уральской энергетики уходит в 1976 год, когда в управлении «Свердловэнерго» был создан музей истории Свердловской энергосистемы, который проработал около 30 лет. В ходе реформирования энергетической отрасли в начале 2000-х годов музей был закрыт, поставлен на консервацию, его экспозиция обветшала и потеряла актуальность. Осознавая важность сохранения исторического наследия и многолетних традиций энергетики, руководство новообразовавшейся структуры ОАО «МРСК Урала» выступило инициатором возрождения музея, который получил новый статус – «Музей энергетики Урала». Для музея была выделена в Екатеринбурге удобная площадка и создана новая экспозиция, интересная и доступная для широкой общественности. 20 декабря 2013 года Музей принял своих первых посетителей, с этого момента для него начался новый отсчёт времени.

В своей книге «Музеи на предприятии» В.Г. Лурье отмечает: «Звание «Народный музей» присваивается музею, работающему на общественных началах не менее трёх лет, достигшему высокого организационного и идейно-политического уровня, научно-просветительской, пропагандистской и культурно-воспитательной работы при посещаемости не менее 5 тысяч человек и 70 проведённых экскурсий в год.

Для присвоения звания музею необходимо иметь в наличии:

- не менее 500 подлинных памятников истории и культуры, представляющих научную, историческую или художественную ценность;

- учётную документацию (инвентарную книгу, заверенную государственным музеем, акты приёма и выдачи, описи музейных предметов, взятых на учёт государственным музеем);

- отдельное помещение с экспозиционной площадью определённого размера (не менее 70 кв.м.);

- экспозиции, соответствующие современным научным и эстетическим требованиям»

3.

В 1965 году Министерством культуры СССР было утверждено первое Типовое положение о народном музее и Положение о музейном фонде Союза ССР, в соответствии с которыми коллекции, хранящиеся в музеях на общественных началах, вошли в общегосударственный фонд.

В этот период особенно выделяется музейный опыт Пермской области, который становится основанием для руководства страны организовать общественные музеи и определить их направление деятельности в специальном Положении. Стоит отметить, что Национальная премия «Корпоративный музей» также родилась в Перми, правда, уже в XXI веке.

12 апреля 1978 года Министерство культуры СССР по согласованию с ВЦСПС утвердило новое Типовое положение о музее, работающем на общественных началах. В дальнейшем были приняты такие же положения о музеях во всех союзных республиках 4. Музеем на общественных началах являлось культурно-просветительное учреждение, целенаправленно собирающее, хранящее, экспонирующее предметы материальной и духовной культуры, представляющие историческую, научную, художественную или иную ценность, созданное по инициативе и при непосредственном участии трудящихся на общественных началах.

1960-е годы были открыты:

- Музей Брянского машиностроительного завода – 1960 г.,

- Музей Кировского завода открылся в 1962 г.,

- Музей РКК «Энергия» имени С.П. Королёва – в 1963 г.,

- Музей истории ГАЗ – в 1965 г.,

- Музей истории завода «Красное Сормово»,

- Музей истории «Пролетарского завода»,

- Музей истории «Амурского судостроительного завода»,

- Музей «Магнезит» – 1967 г.,

- Музей истории Пермского моторостроения,

- Музей «Байкалкварцсамоцветы» – в 1968 г., и др.

В основе создания музея должны были иметься собранные коллекции, актив, способный вести работу по коммунистическому воспитанию народа и распространению знаний при помощи музейных экспонатов, а также помещения и оборудование, обеспечивающие сохранность и условия для показа собранных коллекций. Непосредственное научно-методическое руководство народным музеем осуществлял районный (областной, краевой, республиканский) музей или музей соответствующего профиля по указанию областного управления культуры (министерства культуры республики) 7.

В своей статье «Историческая память и коммеморативные практики» Л.Н. Мазур пишет: «История народных музеев позднесоветского времени представляет собой пример «управляемой» общественной инициативы, соответствовавшей основным положениям культурной политики и политики памяти брежневского времени. Созданные в воспитательных целях музеи школ, предприятий дополняли официальное меморативное пространство на уровне локаций – сёл и городов провинциальной России. Особое значение они имели для развития культурной среды малых городов» 4.

В 70-е годы продолжается открытие музеев на крупных предприятиях России:

- 1972 год – Музей Ленгипротранс,

- 1973 год – Музей истории Первоуральского новотрубного завода, Музей Красноярского электровагоноремонтного завода, Музей истории Абрау Дюрсо,

- 1974 год – Музей революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников Октябрьской ж.д. (Музей железных дорог России),

- 1976 год – Музей истории Свердловской энергосистемы (Музей энергетики Урала ПАО «Россети Урал»), Пермский завод имени М. И. Калинина (АО «ОДК-СТАР»).

Из общего числа созданных в 1960 – 1980-е гг. общественных музеев сохранилась лишь небольшая часть. Причин закрытия множество – отсутствие постоянного финансирования, штата сотрудников, помещений. Как правило, сохранились те музеи, которые изменили свой статус на государственный или муниципальный, нашли спонсоров, заинтересованных в развитии территории. Как оказалось, легче создать музей, чем обеспечить его устойчивое развитие».

Обобщая результаты своих исследований, доктор исторических наук Людмила Николаевна Мазур отмечает: «Если проанализировать динамику развития музейной сети в России, то можно выделить несколько периодов скачкообразного роста числа музеев – исторических, краеведческих, мемориальных, художественных и проч., появление которых стало результатом общественных инициатив, поддержанных властью» 4.

- В 1914 г. в России насчитывалось 148 музеев,

- 1928 г. – 628 музеев,

- 1988 г. – 1130 музеев.

В 1980-е годы общественные музеи открываются повсюду.

- 1982 год – Музей боевой и трудовой славы «Акрон»,

- 1982 год – Музей трудовой славы Березниковского азотно-тукового завода «Азот» АО «ОХК «Уралхим»,

- 1984 год – Музей Трудовой Славы Ульяновского моторного завода,

- 1985 год – Ростелеком, Музей боевой и трудовой славы калийщиков (МВЦ «Уралкалий»),

- 1987 год – Очёрский машиностроительный завод и Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Заслуживающих внимания уникальных историй рождения корпоративных музеев много, однако все они имеют и общие черты. Л.Н. Мазур утверждает, что в истории зарождения музеев есть две основные схемы:

- Когда инициатором создания музея является власть и проект реализуется в рамках культурной политики или политики памяти;

- Музей формируется по инициативе «снизу», отвечая на запрос общества, который нередко связан с потребностью в коммеморации событий и явлений, важных для формирования локальной идентичности.

В 1996 г. был принят закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации», закрепивший статус общественного музея как равноправной формы музейного учреждения 4.

На фоне социально-экономических преобразований и роста общественной активности в 1990–2020-е гг. в стране наблюдается резкий рост числа музеев, открытых по инициативе общественности и отвечавших на запросы общества в условиях формирования нового общественно-политического и экономического уклада. История корпоративных музеев продолжается, и об этом пойдёт рассказ в следующем номере Альманаха, выпуск которого запланирован в день рождения корпоративных музеев – 24 января 2025 года.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПЯТНАДЦАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»г. Волхов

Современная экспозиция. Зал «Лидер химической промышленности»

Музейно-выставочный центр «Пятнадцатый элемент» ДЗО ОП ЧУ ДО «Интерактивно-образовательный центр ФосАгро» находится в городе Волхове, Ленинградская область.

Идея создания Историко-краеведческого музея Волховского алюминиевого завода (основание ВАЗа 1932 г.) зародилась в 1969 г., когда вышел приказ начальника Главалюминия МЦМ СССР «Об организации на предприятиях Главалюминия историко-производственных музеев», где говорилось: «Утвердить следующий перечень предприятий, на которых в 1969 году должны быть образованы историко-производственные музеи…» Первым в списке шёл Волховский алюминиевый завод – первенец алюминиевой промышленности нашей страны.

При разработке плана музейной экспозиции главный упор был сделан на достоверный показ важнейших событий и персонажей в истории первенца алюминиевой промышленности нашей страны. Для демонстрации были использованы слитки и изделия из первого отечественного алюминия, фотографии, документы, личные вещи и награды первостроителей завода и первых алюминщиков России.

Экспозиция была выстроена преимущественно в хронологическом порядке: от предыстории создания ВАЗа. Все собранные материалы были сгруппированы по отдельным разделам и темам и размещены на 17 стендах из двойного стекла, в девяти пристенных и девяти вертикальных витринах.

Первыми посетителями музея стали почётные ветераны завода, гости с Урала, Москвы и Ленинграда, среди которых жена главногоинженера проекта ВАЗа Л.М. Френкель и дочь первого директора завода К.В. Татарийская, руководители ВАЗа и города Волхова, а также создатели музея.

В 2016 году музей был модернизирован, площадь для экспозиций расширилась до трёх залов: «Первенец Российского алюминия», «Лидер химической промышленности», а также появился конференц-зал. Позже добавился новый объект – научный интерактивно-познавательный центр «Пятнадцатый элемент», расположенный в бывшей водонапорной башне, 1922 года постройки. Этот музей научных фактов и исторического наследия – яркий пример сохранения нематериального индустриального объекта и грамотной его переориентации для современного использования как музейного пространства.

В 2018 году открылась постоянно действующая экспозиция в пожарной части, посвящённая истории пожарного дела в России. В 2023 году была создана новая экспозиция «Лаборатория безопасности», направленная на безопасность жизнедеятельности.

За время существования центра после завершения модернизации его посетило более 85 000 гостей, среди которых известные артисты и путешественники, а также гости из других стран.

Первая экспозиция историко-производственного музея Волховского алюминиевого завода

КОРОПРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ АО «ЛЕНГИПРОТРАНС»г. Санкт-Петербург

Корпоративный музей АО «Ленгипротранс» служит цели сохранения истории Общества как одного из крупнейших в стране проектно-изыскательских институтов с момента его основания в 1935 году и до наших дней. Музей был основан в 1972 году и изначально функционировал как «комната славы». По инициативе директора института Льва Николаевича Данильчика (руководил с 1971 по 1994 гг.), при активной поддержке коллектива и общественных организаций были созданы первые стенды по истории каждого отдела, собраны первые альбомы и воспоминания ветеранов «Ленгипротранса». Работа по изданию обзоров деятельности института и пополнению материалов для будущего музея не прекращалась даже в кризисные 90-е годы.

В 2005 году музею был присвоен статус отдельного подразделения и предоставлен просторный светлый зал, общей площадью более 120 кв. м., где ранее размещалась фотолаборатория. Была создана новая постоянная экспозиция, повествующая об основных исторических этапах развития «Ленгипротранса», демонстрирующая награды института и коллектива, редкие фотографии здания института и фотографии, сделанные сотрудниками во время экспедиций. Перед входом в музей была установлена Стена «Ленгипротранса» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, перенесённая в неизменном виде из вестибюля института.

Торжественное мероприятие у стены памяти

Первым директором музея в период 2003 – 2011 гг. был Лев Николаевич Данильчик, генеральный директор «Ленгипротранса» в период 1971 – 1994 гг. В 2012 году новым директором музея был назначен Александр Яковлевич Мазо, ветеран Великой Отечественной войны, Почётный работник АО «Ленгипротранс» и ровесник института.

В настоящее время музей проводит исследовательскую, собирательскую, экспозиционную и просветительскую деятельность. Экспозиция отражает большую работу, проделанную коллективом института по созданию, развитию и техническому перевооружению железнодорожного транспорта России, историю становления и развития коллектива института.

В музее часто проводятся различные внутрикорпоративные мероприятия, экскурсии и лекции для работников и гостей «Ленгипротранса». Ежегодно в здании института, у Стены Памяти с именами сотрудников, участвовавших в обороне Ленинграда, проходит возложение цветов накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне: музей поддерживает связь с ветеранами и участвует в организации их встреч. Также в музее проводится профориентационная работа со школьниками, выбирающими свой жизненный путь, и студентами. В экспозиции музея организуются профориентационные квесты, адаптированные к разному возрасту учащихся. В 2020 – 2023 годы была проведена реновация музея, установлены новые стенды с мультимедийным оборудованием, обновлена экспозиция одного из двух залов.

Современная экспозиция музея

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АО «КРАСНОЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»г. Красноярск

Центральная часть экспозиции музея истории АО «КрЭВРЗ», посвященная Великой Отечественной войне

Первое название – музей трудовой и боевой славы Красноярского ЭВРЗ. Музей создан в 1973 году по инициативе начальника завода ЭВРЗ Георгия Абрамовича Манасяна. Экспозиция ведёт рассказ от 1898 года – времени рождения Главных железнодорожных мастерских Томской железной дороги. В восьми цехах ремонтировались паровозы, деревянные пассажирские и товарные вагоны. В 1932 году мастерские получили статус предприятия союзного значения, став паровозовагоноремонтным заводом. Приказом МПС СССР от 29 апреля 1971 года завод получил название «электровагоноремонтный», стал ремонтировать электропоезда переменного тока, цельнометаллические пассажирские вагоны, тяговые двигатели и колесные пары.

К музейной работе были привлечены прежде всего ветераны труда – те, кто своими руками создавал историю предприятия, а также активные общественники. Сбором материалов и обустройством экспозиции занимались, что называется, «всем миром»: музейные стенды, макеты зданий церкви и клуба культуры, миномета, паровозов, вагонов, электропоездов, деталей и узлов подвижного состава изготовлены на заводе. Многие работники завода передали музею предметы и материалы из семейных архивов. Возглавляла всю организационную деятельность начальник отдела кадров Осипова Мария Фёдоровна.

Консультативную и организационную помощь по формированию музея оказало Краевое управление культуры во главе с М.А. Сидоровой, а также сотрудники Красноярского краеведческого музея, передавшие материалы о заводе.

Место расположения первого музея – деревянное здание, 2 комнаты – 55 кв. м. и 68 кв. м., 1 000 экспонатов, в т.ч. 150 подлинных. С первых дней работы музей проводил экскурсии для работников завода, школьников, студентов, частных посетителей. Темами экскурсий были героическая трудовая и военная история предприятия, биографии выдающихся работников. В 1977 году музей Красноярского ЭВРЗ стал победителем Всероссийского смотра музеев. В экспозиции была отражена следующая тематика: «Рождение и становление Красноярских главных железнодорожных мастерских (1898 – 1905 гг.)», «Первая русская революция, «Красноярская республика» (1905 г.)», «Навстречу второй революции (1905 – 1917 гг.)», «В борьбе за власть Советов (1917 – 1920 гг.)», «Строительство социализма (1920 – 1941 гг.)», «За нашу Советскую Родину (1941 – 1945 гг.)», «Послевоенное восстановление и переход на мирную продукцию (1945 – 1959 гг.)», «Движение за коммунистический труд (1959 – 1979 гг.)», «Коренная реконструкция завода (от 1979 г.)».

К 100-летию ЭВРЗ в 1998 году музей занял новые площади в здании заводоуправления. Серьёзно пополнена и обновлена экспозиция. Созданный в этот период формат музея предстаёт перед посетителями сегодня.

Музей тесно сотрудничает с другими музеями города, школами, высшими и средними учебными заведениями. Дважды в нём побывали гости из Японии – родственники тех, кто в качестве военнопленных работал на Красноярском ПВРЗ в 1945 году. Часто в музей обращаются журналисты, здесь проводятся съёмки красноярскими телестудиями. Материалы фондов музея используют писатели для создания своих книг: «Традиции зовут вперёд», «Век истории», «Народный совет Красноярского края», «Красноярский взлёт 1979 – 1990 годов», «Транспорт России. Анализ. Проблемы. Перспективы», «Сибирь в лицах».

В 2010 году заводской музей прошёл аудит музея железнодорожного транспорта Санкт-Петербурга. 47 предметов музея были внесены в общероссийский реестр значимых экспонатов музеев железнодорожного транспорта.

Важнейшим направлением деятельности музея является профориентационная работа со школьниками и студентами. Экскурсии, направленные на знакомство с конкретными специальностями, продолжаются уже в цехах и подразделениях завода, в них принимают участие руководители подразделений и мастера по профессии.

Музей бережно хранит историю трудового коллектива первого крупного промышленного предприятия Красноярского края, заложившего основу промышленности целого региона, чтобы передать лучшие традиции тем, кто трудится сегодня и кто готовится прийти на завод.

Н.М. Баев за работой

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ АО «ОДК-СТАР»г. Пермь

Зимой 1922 года в Москве организованы Ремвоздухмастерские № 1 – предприятие по ремонту различной авиационной техники (затем переименованы в Мастерские № 1 Главвоздухфлота), на базе которых создан завод № 33 в Перми. С 1931 года он стал специализироваться на выпуске топливной аппаратуры (карбюраторов) для авиационных моторов.

11 января 1973 года – вышел приказ директора завода А. К. Горшкова об организации музея предприятия. Музей должен был открыться в июле 1973 года, но организовать за такой короткий срок целый ряд мероприятий, перечисленных в приказе (включая розыск около 40 агрегатов периода 1930 – 1950-х гг.), было невозможно. Создание музея растянулось на несколько лет.

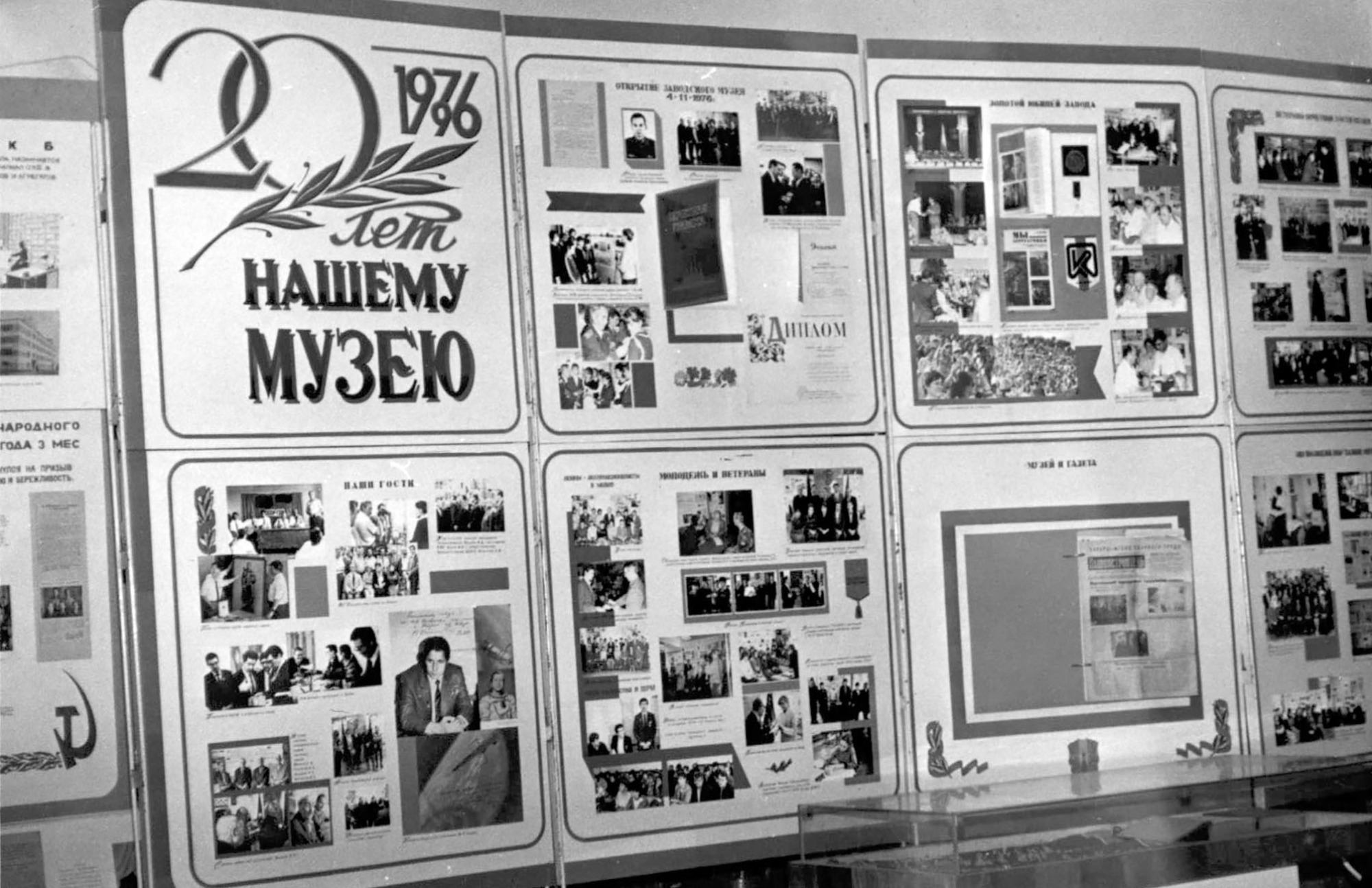

7 июня 1974 года А. К. Горшков выпустил ещё один приказ по организации музея. Согласно ему, была создана оргкомиссия из восьми человек (в неё вошли будущий директор музея А.Н. Донцов и замдиректора по кадрам Н.С. Димченко), которая должна была собираться на заседания три раза в неделю, чтобы завершить всю работу к концу месяца. И этот срок оказался нереальным. Открытие музея трудовой славы завода состоялось только 4 ноября 1976 года. Тогда же, на фоне почётных знамён и стендов, состоялось награждение пяти заводчан правительственными наградами.

Открытие музея, 4 ноября 1976 г.

Изначально музей располагался в помещении-холле на втором этаже, при отделе кадров. Экспозиция состояла из разделов, характеризующих наиболее важные этапы развития жизни завода с момента создания и до настоящего времени. Экспонаты представляли собой продукцию, выпускаемую на предприятии: от первых агрегатов до новейших на тот момент систем агрегатов топливо-регулирующей аппаратуры, а также товары народного потребления. Одновременно с этим в экспозицию добавили значимые для истории завода предметы: важные приказы, Книги почёта, редкие фотографии и т.д. Основным направлением деятельности музея на тот момент была работа с кадрами, благодаря экскурсиям для трудящихся и вновь поступающих на завод проводилось знакомство с предприятием, его трудовой славой и корпоративной культурой.

20 лет музею, 1996 г.

Первоначально музей был закрытого типа, поэтому посетителями являлись исключительно сотрудники завода, при этом посещение было возможно только в определённые дни и часы. Но уже в 1977 году музей открылся для всех желающих.

Экскурсии рассказывали о наиболее значимых этапах развития предприятия, об эволюции авиационного агрегатостроения, а также о социально-экономическом развитии коллектива. Музей получил большую популярность среди горожан: за 20 лет существования к 1996 году его посетило свыше 140 тысяч человек.

В августе 2015 года, в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия со дня выпуска первого пермского карбюратора, торжественно открылся корпоративный музей АО «ОДК-СТАР» в специально спроектированном зале.

Это была первая в регионе мультимедийная музейная экспозиция с современными выставочными решениями. После масштабной реконструкции 2015 года музей посещает до 3 000 человек ежегодно (за исключением 2020 года). Студенты, старшеклассники, ребята из начальной школы и даже дошкольники знакомятся с историей предприятия. А все поступающие на работу сотрудники начинают свой трудовой путь с экскурсии.

Музей ежегодно организует множество событий для сотрудников ОДК-СТАР и жителей города. В марте 2018 года корпоративный музей АО «ОДК-СТАР» был признан лауреатом I всероссийского конкурса «Корпоративный музей».

МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ «ПАО «АКРОН»г. Великий Новгород

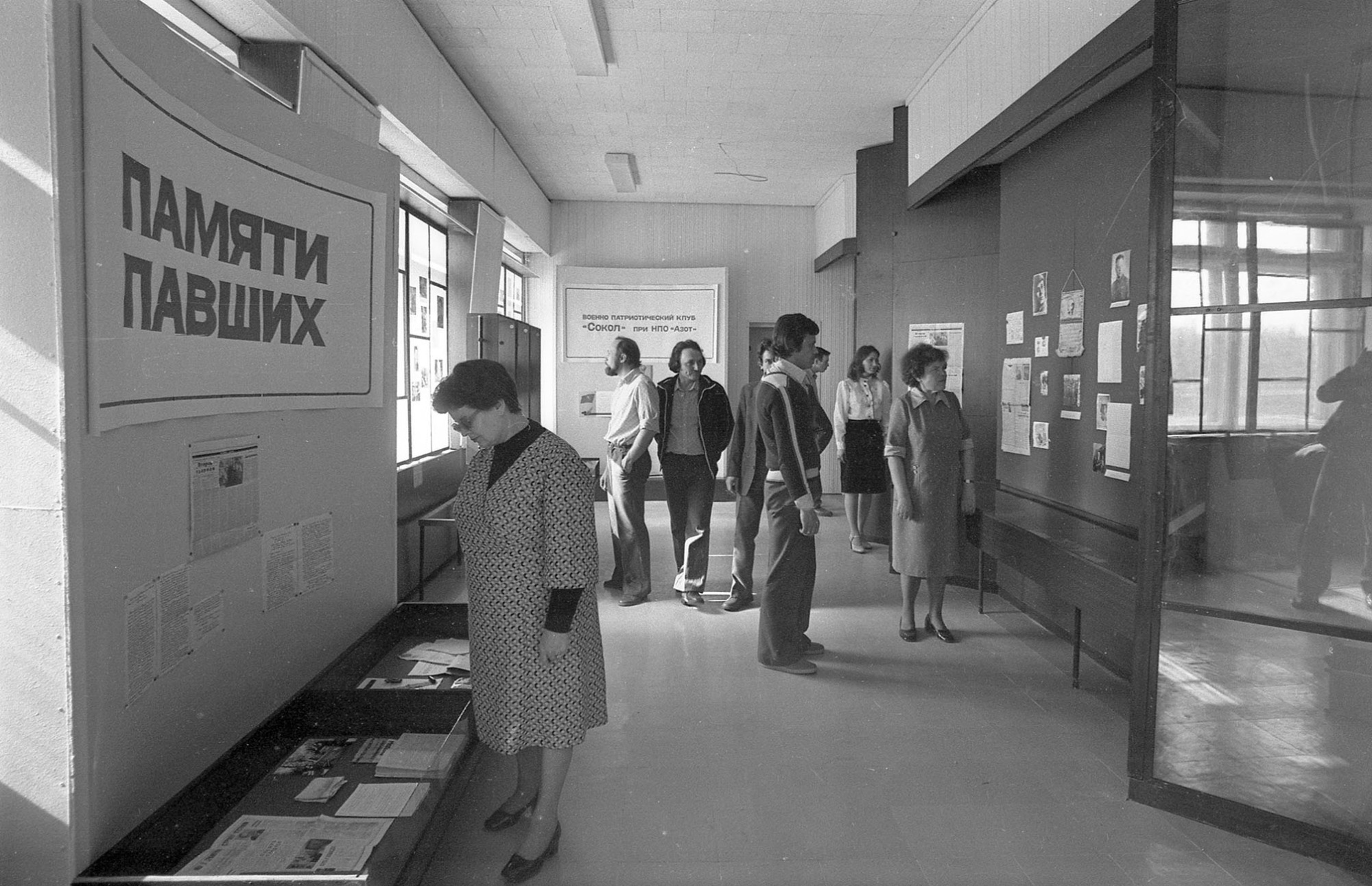

Официальная дата появления «Акрона» – 1967 год, когда был получен первый продукт первого технологического цеха метанола. Музей трудовой и боевой славы «Акрон» родился в 1982 году. Была создана инициативная группа и общественный Совет музея, состоящий из 12 человек. Большая заслуга в создании музея принадлежит директору предприятия Клавдию Васильевичу Коновалову. Главным же инициатором и вдохновителем была первый начальник отдела кадров В.И. Мишина.

В.И. Мишина с первыми посетителями музея, 1982 г.

Члены инициативной группы в своё свободное время проводили субботники, чтобы подготовить помещение для музея. Первые материалы для формирования экспозиции брали из личных архивов ветеранов производства, собирали фотографии, личные вещи. Бывший начальник отдела оборудования А.А. Шамаков передал в дар музею первые фотографии стройплощадок, библиотекарь Е.Т. Архипова сделала подборку материалов из подшивок старых газет. Интересные фотографии передали в музей члены штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Так появились экспозиции о строительстве предприятия, пуске цехов, о заслуженных людях. Про достижения и заслуги коллектива рассказывала экспозиция, в которой были помещены 8 Красных знамён, дипломы, свидетельства о присвоении предприятию почётных званий, спортивные награды.

Помещение под музей определили на 4 этаже здания заводоуправления. Первоначально площадь музея составляла 80 квадратных метров. Художественная группа во главе с главным архитектором предприятия разработала проект музея. Первая выставка называлась «Память», и была посвящена героизму бойцов Волховского фронта. Со временем в музее выделилось 2 раздела. Первый посвящён истории предприятия и персоналу. Второй связан с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 42 г. в д. Мясной Бор и трагедии 2-ой Ударной армии. На начальном этапе большая роль отводилась именно формированию военной экспозиции, развитию патриотического направления деятельности. Это связано с активной работой военно-патриотического клуба «Сокол» (ныне – поискового отряда), который состоял из работников завода. Именно находки поисковиков до сих пор составляют основу военной экспозиции, каждый экспонат имеет свою уникальную историю, связанную с судьбой конкретного человека.

Первыми посетителями стали работники предприятия, студенты подшефных училищ, школьники. За период с 1982 по 1990 годы музей посетило свыше 40 тысяч человек, в том числе делегации из 30 стран мира: США, Японии, Англии, Франции, Германии, Кубы, Афганистана. В.И. Мишина лично проводила экскурсии и была бессменным директором музея с основания и в течение 23 лет.

11 августа 1988 года за вклад в воспитание молодёжи Министерство культуры РСФСР присвоило музею высокое звание «Народный».

Особенностью музея является тесное взаимодействие с поисковым отрядом. Сбор материала, переписку с архивами, военкоматами и другими организациями, с родственниками погибших, чьи имена установлены поисковиками, ведут руководитель музея и инициативная группа. Ежегодно на мероприятия, посвящённые Дню Победы, по приглашению руководства «Акрона» традиционно приезжают из разных городов страны и ближнего зарубежья родственники воинов 2-ой Ударной армии, погибших под Мясным Бором. Организация всех мероприятий по празднованию Дня Победы возложена на сотрудников музея. Смертные медальоны передаются волонтёрами в музей для поиска родственников найденных бойцов. Эту традицию заложила В.И. Мишина, которая сама была участником ВОВ. И сегодня инициативная группа успешно продолжает поиск. За время работы музея найдено около 200 родных погибших.

В 2017 году, к 50-летию ПАО «Акрон», помещение и экспонаты музея получили новое современное оформление. Для демонстрации исторических и документальных материалов, сложных технологических процессов и достижений трудовых коллективов сегодня используются мультимедийные системы. В информационных киосках можно ознакомиться с оцифрованным материалом из архива музея, в том числе с уникальными фотоснимками, которых на сегодняшний день более пяти тысяч.

Вручение семье Якутина его смертного медальона, май 2024 г.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»г. Пермь

Идея создания музея возникла в 1982 году, после открытия выставки, посвящённой 150-летию изобретения электромагнитного телеграфа в России. Первыми экспонатами выставки стали предметы канцелярии Пермского телеграфа, буквопечатающие аппараты «Юза», «Морзе», стартстопные телетайпы, коллективные фотографии служащих Пермской почтово-телеграфной конторы. Выставка имела колоссальный успех. Интерес к ней проявили не только сотрудники и руководители подразделений предприятий связи, но и специалисты Пермского краеведческого музея.

Вдохновлённые успехом энтузиасты начали поисковую работу по сбору материалов, имеющих отношение к истории развития связи в Прикамье. Пополнение коллекций происходило за счёт эпизодических поступлений. Аппараты, отслужившие свой срок, доставляли не только из городских отделений связи, но и области. Комплексные фонды персоналий комплектовались из личных архивов заслуженных связистов.

Новая экспозиция музея

В 1984 году Советом Пермского областного управления связи и Областным комитетом профсоюза работников связи было принято Постановление о создании музея. Идея соединить историю предприятия и освоения персоналом новейших технологий принадлежала начальнику управления связи Петру Фёдоровичу Мохиреву. Благодаря его стараниям учебный центр был оснащён современной на тот момент техникой. Для экспозиции музея была выделена площадь в 50 кв. метров.

Торжественное открытие состоялось 6 мая 1985 года. А в октябре того же года музей проходит аттестацию и получает паспорт «Музей трудовой славы». Первую экспозицию смонтировали своими силами. Под руководством Ф.А. Пивоваровой был подготовлен «Каталог музейных фондов», благодаря которому можно было получить представление о деятельности музея, о его коллекциях и источниках поступлений.

На сегодняшний день площадь экспозиции – 120 м. Основным направлением деятельности является комплектование и популяризация истории развития связи. Музейное собрание насчитывает 5 253 единицы хранения.

В мае 2024 года состоялось открытие обновлённого музея истории связи Пермского филиала ПАО «Ростелеком». Новая экспозиция даёт полное представление о развитии почтовой, телеграфной и телефонной связи, становления радиовещания и телевидения, а также об этапах внедрения цифровых технологий в Прикамье.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АО «ОЧЁРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»Пермский край, г. Очёр

Завод был построен Александром Сергеевичем Строгановым по указу императрицы Елизаветы Петровны на реке Очёр, в 100 км. к западу от Перми. 1761 год считается датой основания завода.

С 1980 года по инициативе директора Очёрского машзавода К.П. Полихронова была создана инициативная группа, члены которой занялись сбором материалов об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, одновременно систематизировали сведения о заводских династиях, изготавливали экспонаты продукции, сшивали вручную альбомы, готовили настенные экспозиции по периодам развития завода. Рабочая группа энтузиастов из числа пенсионеров насчитывала около 40 человек. Поиск активистов облегчало то обстоятельство, что все они начинали трудовую деятельность на заводе во время войны, были участниками трудовых свершений, знали многих фронтовиков.

Итогом кропотливой работы стали внушительных размеров альбомы со сведениями о более чем 700 участниках войны и 250 тружениках тыла. Так были заложены первые ростки музейного дела старейшего градообразующего предприятия в районе, каким был в советские годы Очёрский машиностроительный завод.

В старом заводоуправлении выделили две комнаты для музея. Вход в здание – двусторонний: для заводчан и населения города – был в полной доступности. Для тех, кто создавал музей, это был грандиозный мирный труд, а музей – дом родной и площадка для заводского хора «Ветеран». В 1987 году состоялось торжественное открытие заводского музея, ставшего вторым по величине и популярности в районе. В первый день музей посетили 102 человека из всех служб и ИТР заводоуправления.

Л.Г. Шарова – директор музея «ОМЗ» и О.А. Попова – инженер отдела ПС АО «ОМЗ»

В связи с производственной необходимостью по решению собственников завода в декабре 2019 года состоялся переезд заводского музея в здание нового заводоуправления. Сейчас экспозиция занимает два зала и три фондохранилища.

В 2022-й – юбилейный для храма истории машиностроителей год – директору музея Л.Г. Шаровой вручена медаль «Патриот Пермского края». Награду учредила Пермская региональная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов «для поощрения российских граждан, внёсших значительный вклад в развитие патриотического воспитания в стране, а также проявляющих патриотизм во всех сферах своей деятельности».

КОМНАТА ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»г. Саратов

Современная экспозиция музея

ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» основан 27 апреля 1934 года, тогда он назывался Саратовский крекинг-завод № 416.

В 1987 году ветераны и работники завода во главе с главным энергетиком Георгием Илларионовичем Ломадзе, сохранившие память о начале строительства Саратовского крекинг-завода, прошедшие через суровые военные годы и годы восстановления, нового строительства, вышли к руководству с инициативой создать свой заводской музей. Многие работники приносили в музей письма с фронта, фотографии своих близких, делились воспоминаниями, которые записывала бывший экономист Римма Алексеевна Понукалина. Позже многие из этих записей вошли в книгу воспоминаний Г.И. Ломадзе «Что помню». С помощью заводского художника Куликовой Татьяны Васильевны вручную были разукрашены старые фотографии, оформлены в деревянные рамы и представлены в музее. Появились Стена Памяти с фотографиями ушедших на фронт заводчан, Стена Почета – с фотографиями передовиков производства, в музей передали все знамёна, в том числе и знамя Государственного Комитета Обороны СССР, переданное коллективу на вечное хранение за подвиг, совершённый в годы ВОВ, книги Почёта за разные годы, фотоальбомы партийного архива с фотографиями, начиная с первых дней строительства. Во время земляных и восстановительных работ на заводе находили трубопроводы, пробитые осколками немецких снарядов, их куски тоже передавали в музей.

Римма Алексеевна Понукалина несколько лет провела в архивах и военкоматах и восстановила имена всех заводчан, погибших на фронтах ВОВ, откуда призывались, где погибли или пропали без вести, где захоронены. Благодаря этой работе на заводе в 1990 году был возведён Мемориал заводчанам, погибшим в годы ВОВ, на мраморных плитах которого выбиты все эти имена.

На первом этапе музею были выделены две сквозные комнаты, в одной из них располагались экспонаты музея, фотографии, знамёна, а во втором помещении расположился Совет ветеранов. Председатели Совета и являлись экскурсоводами. В музее стали проводиться экскурсии для работников завода, школьников, студентов заводского ремесленного училища.

Ветераны – участники ВОВ и Труженики тыла рассматривают фотоальбом о военных годах завода. На столе Орден Отечественной войны, которым награждён Саратовский НПЗ за подвиг, совершённый коллективом в годы ВОВ. 23 июля 2008 года

Учащиеся 5 класса школы поселка «Авиаторов» г. Саратова на экскурсии в Комнате трудовой и боевой Славы Саратовского НПЗ. 2023 г.

В 90-е годы после большого перерыва на заводе вновь стала выходить своя газета «Нефтепереработчик». Статьи из старых газет стали публиковаться в современном издании, сканы первого номера газеты «За ударный Крекинг-строй» и некоторых статей появились и в заводском музее. Редакция газеты начала публиковать материалы о заводских трудовых династиях, брать у них интервью, печатать статьи в газете. Так в музее появились информация о заводских династиях и старинные фото с родоначальниками династий и членами их семей. Позже, с 2020 года, начали издаваться альбомы с информацией по каждой династии, которые также передаются в заводской музей.

В музейный комплекс Саратовского НПЗ входят две братские могилы на Увекском кладбище, в которых захоронены работники завода и подрядчики, погибшие при бомбардировке баржи на заводском причале 20 сентября 1942 года.

В 2018 году в музее была проведена вторая кардинальная реконструкция. Совет ветеранов переехал из музея в другое помещение. Новый музей оборудован современной акустической системой, есть возможность трансляции на большом экране исторических фильмов, тематических презентаций. Любой желающий может поработать за интерактивным столом, более подробно ознакомиться с фактами из истории предприятия и страны, найти необходимую информацию, посмотреть оцифрованные архивные документы, карты, фотографии, письма.

Для всех желающих и людей с ограниченными возможностями был создан 3D виртуальный тур по музею, который выложен на сайт профсоюзной организации Саратовского НПЗ. Еженедельно экскурсию просматривают более 150 человек. В 2022 году в связи с началом СВО была разработана программа «Страна. Завод. Люди» для воспитания чувства патриотизма, формирования верности Родине, готовности к служению Отечеству и его защите. Количество экскурсий кратно увеличилось. Сейчас за год проводится до 500 экскурсий, на которых бывает от 1 000 до 2 000 человек.

В 2024 году Саратовский НПЗ отметил своё 90-летие. В связи с этим был выпущен полноцветный фотоальбом, в котором размещено более 1000 фотографий от начала строительства и до нашего времени. Экспозиция Комнаты Трудовой и Боевой Славы Саратовского НПЗ была выставлена в Областном музее краеведения и Областном музейном комплексе в Парке Победы на Соколовой горе.

Комната трудовой и боевой Славы Саратовского НПЗ» до реконструкции 2018 года